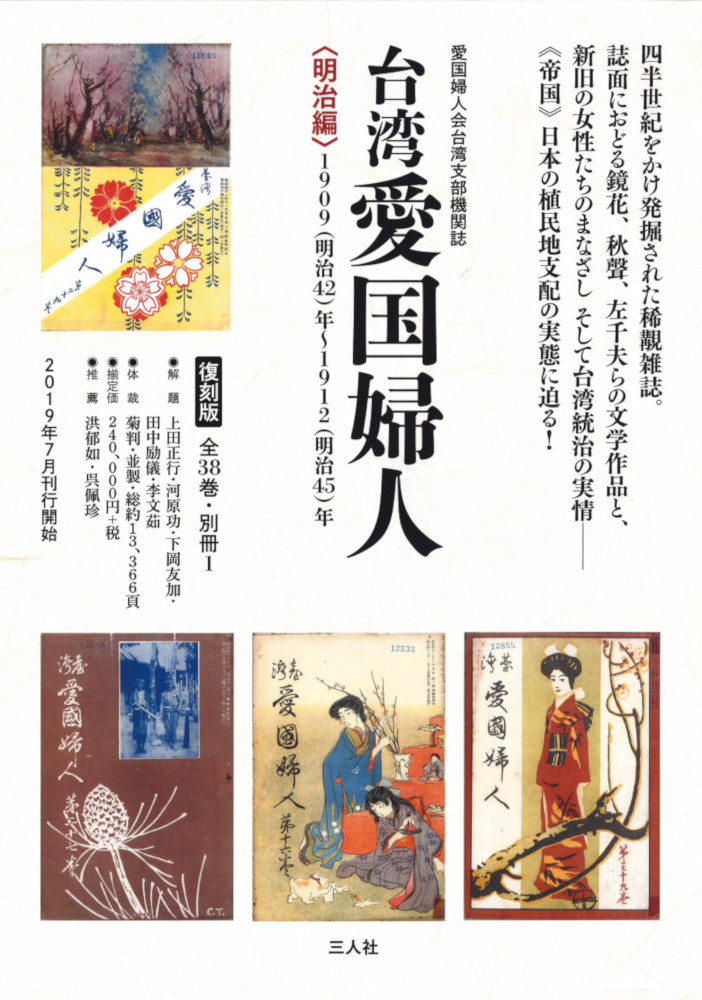

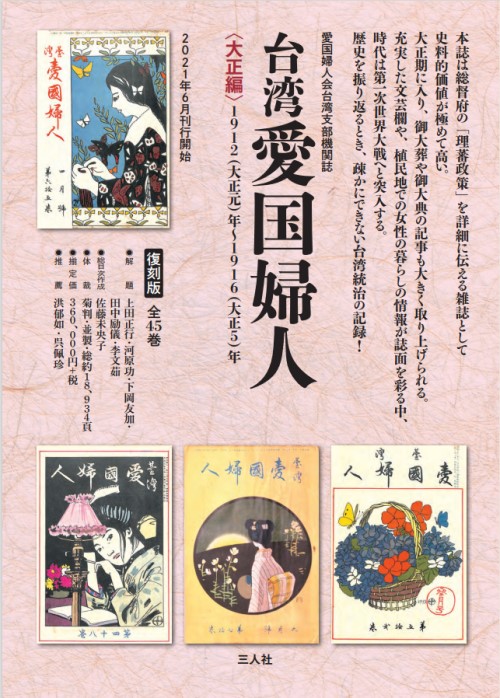

『台湾愛国婦人』という文学場

<帝国>日本のプロパガンダと女性

◉著者 下岡友加

◉体裁 A5判・上製・400頁

◉定価 本体5、800円+税

ISBN978-4-86691-797-9

◉刊行 2025年2月

●著者紹介

下岡友加(しもおか ゆか)

1972年生まれ。広島大学大学院社会科学研究科国際社会論専攻博士課程後期修了(博士・学術)。台湾・銘傳大学応用日語学系専任助理教授、県立広島大学人間文化学部准教授、広島大学大学院文学研究科准教授等を経て、現在、広島大学大学院人間社会科学研究科・文学部教授。

主要著書に『志賀直哉の方法』(笠間書院、2007)、『ポストコロニアル台湾の日本語作家─黄霊芝の方法─』(溪水社、2019)。2021年度 The ICAS Book Prize Winner 日本語版書籍賞受賞)、『戦後台湾の日本語文学 黄霊芝小説選1・2』(編著、溪水社、2012・2015)、『『台湾愛国婦人』研究論集─〈帝国〉日本・女性・メディア─』共編著、広島大学出版会、2022)、句集『多謝!』(ふらんす堂、2022)等がある。

本の内容

【発刊のことば】

本書は、〈帝国〉日本が植民地で発刊した女性団体機関誌『台湾愛国婦人』(愛国婦人会台湾支部、一九〇八・一〇~一九一六・三)を対象に、その性格を「台湾総督府の政策履行のためのプロパガンダ」「〈内地〉著名作家たちの寄稿に支えられた文芸総合雑誌としての顔」「在台日本人の寄稿による台湾の近代文学創出の場(文化的基盤)」の三点から概説した上で(総説)、特にその肥大化した文学場の具体相とその背景について明らかにするものである。女性団体機関誌という性格は、女性(作家)に書く機会を与えただけでなく、男性(作家)のテクストにおいても女性を主要な登場人物として描くことを促している。書く/書かれる女性たちはこの媒体において如何なる表象を行い、また如何に表象されているのだろうか。そして、それらの文学表象は如何に読まれて、戦時のプロパガンダとしてある本誌の趣旨とどのように取り結んでいるのか。或いはそこから離れているのか。こうした問いを基底に、本書では、女性作家/男性作家、〈内地〉作家/〈外地〉台湾在住作家、著名作家/無名作家、職業作家/編集記者といった、様々な立場にある書き手のテクストを分析する。

【目次】

序

総説 『台湾愛国婦人』の基本的性格

一 台湾総督府の政策履行のためのプロパガンダ

二 〈内地〉著名作家たちの寄稿に支えられた文芸総合雑誌としての顔

三 在台日本人の寄稿による台湾の近代文学創出の場

第Ⅰ部 女性作家たちの〈自己表象〉

第一章 国木田治子の〈戦術〉─〈広告〉としての女性作家・未亡人・遺族

はじめに

一 亡き夫との〈合作〉─独歩言説を引用するテクスト

二 女性への注意、啓蒙書としてのテクスト―訓戒と反省を口にする姉妹たち

三 治子の〈自己表象〉―忠孝モラルと働く女性という最良の〈広告〉

おわりに―『台湾愛国婦人』と治子

第二章 岡本かの子の三小説─秘匿された処女小説

はじめに

一 〈夫妻協働〉を体現する小説「モデル」、並びに「塾友」「おきち」の内容

二 「かやの生立」との連続性―三小説の表現特徴

三 悪の点描から「生命の更新術」へ―昭和期の小説との比較

おわりに―『台湾愛国婦人』とかの子

第三章 尾島菊子「幼きころ」─〈書く女〉の誕生まで

はじめに

一 「父の罪」と「幼きころ」の間―女に学問は必要ない?

二 「私」の覚醒の契機―女が女を貶めるとき

三 「捨てられた」女から〈書く女〉へ―主体性の獲得

おわりに―『台湾愛国婦人』と菊子

第Ⅱ部 「山地討伐」「理蕃」を表象する文学

第四章 白鷺山人「空中女王」─父から〈愛国心〉を継ぐ娘

はじめに

一 小説の構成、並びに押川春浪文学との類似

二 〈愛国心〉を継ぐ者としての女性

三 「蕃界」という居場所

おわりに―白鷺山人とは誰か

第五章 押川春浪「蕃社の悲劇」─〈内地〉作家が想像/創造した台湾

はじめに

一 押川春浪と雑誌とのつながり

二 寄稿された三小説の概要と位置づけ

三 「蕃社の悲劇」の背景四 看護(ケア)する「蕃女」―「蕃社の悲劇」の描く〈非・軍事化〉の女性

おわりに

第六章 西岡英夫(英塘翠)「生蕃お伽話」─植民者は被植民者の文化を語りうるか?

はじめに

一 西岡の寄稿テクスト一覧

二 「生蕃」と「お伽噺」の邂逅

三 〈他者性〉の捨象―改稿結果

おわりに

第Ⅲ部 文芸創作する記者たち―肥大化した文学場の一背景

第七章 編集者・加納豊(抱夢)の長編小説「夢」─「虞美人草」の先へ

はじめに

一 「虞美人草」との間テクスト性

二 貴族の女と平民の男の恋の行方

三 〈台湾帰りの男〉という設定とリアリティ

四 海辺の二面性・茅ヶ崎という場、小杉天外「コブシ」との対照

おわりに

第八章 加納豊のバックボーン─芦田均・島崎藤村・夏目漱石との関わり

はじめに

一 加納豊の履歴―『中学世界』『家庭雑誌』から〈外地〉媒体へ

二 「詩人肌」の文学青年としての加納―『芦田均日記』から

三 従軍記者としての加納―『芦田均日記』から

おわりに

第九章 官製プロパガンダ誌を支える女性記者・加納幽閑子─『家庭雑誌』から『我か家』『家の光』まで

はじめに

一 「家庭的好読本」の提供―幽閑子の文芸創作

二 台湾発の媒体としてのローカリティ・オリジナリティ・リアリティ―幽閑子の見聞記

三 〈内地〉雑誌に伍する『台湾愛国婦人』

四 再び〈内地〉へ―『婦人世界』『我か家』『家の光』への寄稿

おわりに

結びにかえて─さらなる本誌資料の活用へ向けて

付・資料紹介

①広津柳浪「父の故郷」(第六〇巻掲載小説)

②国木田治子「女優志願」(第六〇巻掲載小説)

③与謝野晶子「酒場の一夜」(第六一巻掲載詩)

④ 岡本かの子「のこされし母のうたへる」(第八三巻掲載短歌)「夏の歌」(第八五巻掲載短歌)

あとがき

初出一覧

主要参考文献

索引〈一部省略〉